Les nuages roulent bas sur l’horizon mais les jardins et les collines de la presqu’ile bénéficient des ondées et sont colorés de teintes vives.

Discrètes ou pas les fleurs éclaboussent de couleurs les pelouses comme celles minuscules de la badasse, vives de la bourache, de la cynoglosse de crête, du chardon laineux, de la scille du Pérou, de l’urosperme, des cistes... Dans les jardins de façon spectaculaire, les fleurs d’agaves s’élancent vers le ciel, les roses de Banks couvrent les tonnelles, les troncs des arbres de Judée se colorent de bleu ou de blanc tandis que les chêne kermès fleurissent plus discrètement dans des collines.

Que ton cœur reste calme et beau. Laissez-le être toujours amoureux de la vie.

Laissez-le s’épanouir. Qu’il sourit.

Sangeeta Rana

Le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) est un passereau commun et facile à reconnaître. Ces pinsons sont sédentaires sur la presqu’ile et y sont visibles toute l'année. Au sol, le Pinson des arbres se déplace en sautillant à la recherche sa nourriture. Le régime alimentaire omnivore du pinson contribue certainement à son abondance. En période inter-nuptiale, les graines dominent largement dans son régime. D’ailleurs, ce sont les graines qui fournissent l'énergie nécessaire aux individus qui décident de migrer. Si vous disposez des graines dans votre jardin, ils viendront se restaurer rapidement. A la belle saison le pinson est plutôt insectivore. Il consomme également les fleurs et les bourgeons des plantes riches en protéines et glucides.

Les adultes mâles du pinson des arbres sont d'un brun-marron chaud avec la tête d'un gris-ardoise bleuté, excepté le front qui est noir, le bec est gris bleuté. Deux larges barres blanches séparées de noir sur les couvertures alaires sont bien visibles. Les rémiges sombres sont ourlées de jaune. Le croupion et les sus-caudales sont olive. La queue sombre montre du blanc aux deux paires de rectrices externes. En cette période hivernale, les couleurs sont atténuées et c'est l'usure du plumage qui fera apparaître les belles couleurs.

Un trait de comportement original de cette espèce, c'est la ségrégation qui se produit en période inter-nuptiale. En Suède, seuls les femelles et les juvéniles migrent en hiver tandis que les mâles restent sur place. C’est ce qui a conduit Linné a préciser cette observation dans le nom de l’espèce, à savoir coelebs, qui veut dire célibataire.

Le pinson des arbres a une plasticité écologique extrême qui en fait l’un des oiseaux les plus communs, en particulier dans les forêts. Les migrateurs fréquentent également les milieux ouverts, particulièrement les cultures, lors des haltes migratoires, à la recherche des graines dont ils tirent leur énergie.

Cette espèce n’est pas considérée comme menacée alors que le déclin actuel que les scientifiques observent pour les populations de passereaux et qui concerne surtout les espèces vivant en milieux ouverts et tout particulièrement ceux des milieux agricoles. Les oiseaux forestiers seraient moins touchés.

Pour en savoir plus :

La floraison des amandiers a débuté ! Ce sont les premiers arbres fruitiers de la presqu’île à fleurir en hiver, produisant des bouquets de fleurs très nectarifères, une véritable aubaine pour les insectes pollinisateurs. Leur pollinisation est donc assurée par les insectes (entomophilie) mais aussi par le vent (anémophilie) fréquent en ce moment.

Du bourgeon floral à la fleur épanouie. La fleur est caractéristique des plantes regroupées dans la famille des rosacées. La corolle est formée de 5 pétales obovés-elliptiques, blancs à rosés, entourant 20, 25 ou 30 étamines.

Rejoignez l’APE pour nous aider à sauver la beauté de la presqu’ile, ici.

Ce mois-ci, de fines pluies ont enfin humidifié les premiers centimètres de sol au grand bénéfice des plantes qui ont également profité des rayons de soleil qui n’ont pas tardé à réapparaître entre les nuages et à réchauffer l’atmosphère. Pour autant, les floraisons des plantes indigènes sont rares en ce mois de janvier et souvent ces floraisons concernent des espèces originaires d’autres continents et qui nourrissent les rares insectes encore visibles ce mois-ci...

Les grandes solandres appelé encore lianes trompettes (nom scientifique Solandra grandiflora) sont en fleurs dans les jardins. Cette espèce originaire des régions tropicales d'Amérique s’épanouit du Mexique au Brésil. C'est une plante ligneuse grimpante au feuillage persistant pouvant atteindre 12 mètres de haut qui contient des alcaloïdes tropaniques (atropine, hyoscyamine, scopolamine). Elle a été introduite dans les jardins du sud de la France, et localement dans ceux de la presqu’île où elle se développe à l’abri du gel. En ce moment, vous pourrez admirer ses grosses fleurs parfumées de 25 cm de long d’un jaune abricot au bout du quai du port de Sanary au début de la montée vers la petite chapelle Notre-Dame de Pitié en haut du Chemin de la colline.

Cette espèce a été classée dans la famille des Solanacées riche d’une centaine de genres pour environ 2 700 espèces. Cette famille comprend des espèces alimentaires d'une grande importance économique telles que la pomme de terre (Solanum tuberosum), la tomate (Solanum lycopersicum), l'aubergine (Solanum melongena) et les piments (Capsicum).

Le thryptomène rocheux (nom scientifique Thryptomene saxicola) est en fleurs dans nos jardins. Les fleurs sont rose pâle à blanches avec cinq sépales et dix étamines disposées à l'aisselle des feuilles. Leur présence n’est pas exceptionnelle puisque la floraison s’étend de janvier à novembre et quelques fleurs sont souvent présentes la plupart des mois de l’année. Cette plante est endémique du sud-ouest de l'Australie occidentale.

Le thryptomène rocheux est une plante rustique aux petites feuilles ovales ou ovoïdes vert clair, aromatiques lorsqu’on les froisse. Elle se développe dans les jardins secs sous la forme d’un arbuste au port étalé et très ramifié qui atteint généralement une hauteur de 1,5 m.

Cette a été classée dans la famille des Myrtaceae qui comprend environ trois mille espèces d'arbres et d'arbustes sources d'huiles essentielles pour la parfumerie ou pour l'usage thérapeutique et qui appartiennent à différents genres regroupant les Eucalyptus, les Psidium dont fait partie le goyavier, les Myrtus dont fait partie le myrte commun, arbuste du maquis méditerranéen, les Eugenia dont le giroflier (Eugenia cariophyllata) qui donne le clou de girofle, les Melaleuca dont on extrait des huiles essentielles, les Leptospermum dont le manuka (Leptospermum scoparium)

Les grappes de fleurs violette de l’hardenbergie violacée (nom scientifique Hardenbergia violacea) explosent au soleil ! C’est une plante grimpante particulièrement qui s'enroule autour de tout support disponible. Originaire d’Australie elle est également surnommée glycine australienne ou encore salsepareille australienne. Elle fleurit de janvier février, puis une seconde fois en mars.

Ses grappes pendantes de fleurs papilionacées peuvent mesurer jusqu’à 15 cm. Ses fleurs mellifères attirent de nombreuses abeilles et autres pollinisateurs. Sa fructification décorative produit de petites gousses qui renferment des graines.

Elle a été classée dans la famille des Fabacées, aussi appelée Légumineuses qui regroupent les haricots, pois, pois chiche, lentilles, fèves, lupins, gesses, sojas, arachides, tamarins, caroubes, fenugrecs, luzerne, trèfle, acacias, mimosas.

Toutes ces floraisons donnent un air de printemps aux jardins de la presqu’île…

Régulièrement nous vous informons sur les atteintes des arbustes de Gattilier (Vitex agnus-castus L.) qui survivent au niveau du quartier de Pin Rolland. Ainsi, nous vous avions signalé l’arasement en 2021 du plant en bordure de la D18 en janvier puis ceux poussant en bordure du parking en octobre 2021. Aujourd’hui, à nouveau ce sont les deux plants en bordure du parking du stade qui viennent d’être coupés à ras de terre.

Les deux plans de Gattiliers en fleurs en juin et coupés à ras de terre le 3 décembre 2024 (Photographies de juin et du 5 décembre 2024).

Comme nous vous l’indiquions, le Gattilier est une espèce protégée ainsi que son habitat naturel. Ils sont protégés par l’Arrêté du 20 janvier 1982 qui fixe la liste des espèces végétales protégées et de leur habitat sur l'ensemble du territoire national ; Toute destruction est interdite PAR L'article L.411-1 du code de l'environnement QUI précise que « La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel » sont interdits.

La population de Gattilier de Pin Rolland avait déjà été gravement atteinte lors de la construction du premier stade et son parking puisque de nombreux individus et une grande partie de leur habitat ont été détruits. Ceux qui ont échappés à la destruction subsistent enchâssés entre le goudron de la route et le parking du stade.

Décidément et à l’évidence, les responsables de l’environnement de cette commune ne semblent pas penser que les plantes protégées, qu’elles soient marines comme les Posidonies ou terrestres comme les Gattiliers, méritent d’être protégées.

Les populations ouest-européennes de hérissons sont en déclin, décimées par la destruction de leurs habitats par l’expansion urbaine et par l’augmentation du trafic routiers. La liste rouge réactualisée de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), publiée aujourd’hui 28 octobre à Cali (Colombie) lors de la COP16 sur la biodiversité, à modifié le statut du hérisson (Erinaceus europaeus) passant de « préoccupation mineure » à « quasi menacé » d’extinction.

Sa population a diminué dans plus de la moitié des pays où il est recensé, essentiellement au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche. A Saint-Mandrier, les hérissons qui étaient très communs dans tous les secteurs de la presqu’île sont maintenant observés que très rarement.

La durée de vie normale du hérisson est de 7 à 10 ans. Ils peuvent se reproduire dès la fin de leur première année avec des portées de trois à cinq petits. Mais actuellement, un hérisson a une espérance de vie de moins de 2 ans et ils se reproduisent donc au mieux deux fois durant leur vie.

Le hérisson « est très proche d’être “vulnérable” et il est probable qu’il entrera dans cette catégorie la prochaine fois que nous l’évaluerons », précise Sophie Rasmussen, chercheuse à l’unité sur la conservation de la faune sauvage de l’université d’Oxford (Agence France-Presse). Selon elle, « les humains sont les pires ennemis des hérissons » qui lorsqu’ils se sentent en danger s'immobilisent et se roulent en boule en hérissant ses piquants. C’est efficace contre des prédateurs naturels mais totalement inefficace contre les roues des voitures qui tuent environ 10.000 hérissons par an en France lorsqu’il est surpris par les phares d’une voiture car il recherche sa nourriture la nuit.

De nombreuses menaces pèsent sur la vie du hérisson : la route donc mais aussi les pesticides qui empoisonnent sa nourriture ou la font disparaître (insectes), les parasites comme les puces et les tiques, les maladies infectieuses, les noyades dans les piscines et les détritus qui peuvent l'étouffer. Sans oublier bien sûr ses prédateurs : le renard, le blaireau, le fouine, le hibou grand-duc, la chouette hulotte, le sanglier, le chien, le chat....

Le hérisson européen est une espèce protégée. Il est donc interdit de le capturer, de le transporter, de le commercialiser ou de le garder chez soi. Mais on peut favoriser sa survie dans son jardin en lui aménageant un endroit tranquille et sec sous une haie, contre un mur ou encore dans une dépendance dont il doit pouvoir sortir librement. On peut lui mettre un récipient avec de l'eau l’été (à changer régulièrement) et lui installer un tas de bois ou une caisse spécialement aménagée pour lui et recouverts de feuilles. Il faut le laisser apporter lui-même les matériaux pour la construction de son nid.

Le hérisson se nourri d’escargots, de limaces et des divers insectes du potager et n’hésite pas à manger la nourriture pour chat ou chiot. Il ne faut surtout pas leur donner de pain ni de lait de vache car ces aliments leur provoquent des diarrhées mortelles.

Pour en savoir plus :

Un poisson volant de Méditerranée (certainement Cheilopogon heterurus), encore appelé exocet, a été observé nageant à la surface des eaux troubles du port de Saint-Mandrier village. Sans doute a-t-il été attiré par les lumières des lampadaires le long des quais ? En effet, ces poissons sont attirés par la lumière et se font attraper lorsqu’ils sautent dans les bateaux bien éclairés.

Les poissons volants sont présents dans tous les océans, principalement dans les eaux chaudes tropicales ou subtropicales mais aussi en Méditerranée. Il vit dans les eaux de surface et en pleine mer, rarement près des côtes. Grace à ses nageoires pectorales très développées il effectue des "vols planés" de plus de 100 m, à environ 1 m au-dessus de l'eau (Photographie et vidéo du 30 septembre 2024 à 23h45).

Ce matin, sous 50 cm d’eau à la plage de la Coudoulière, une seiche juvénile de 5 cm jouait dans le ressac essayant de se camoufler entre les galets en évitant les pieds des très rares baigneurs matinaux (Photographies du 1 octobre 2024 à 11h15).

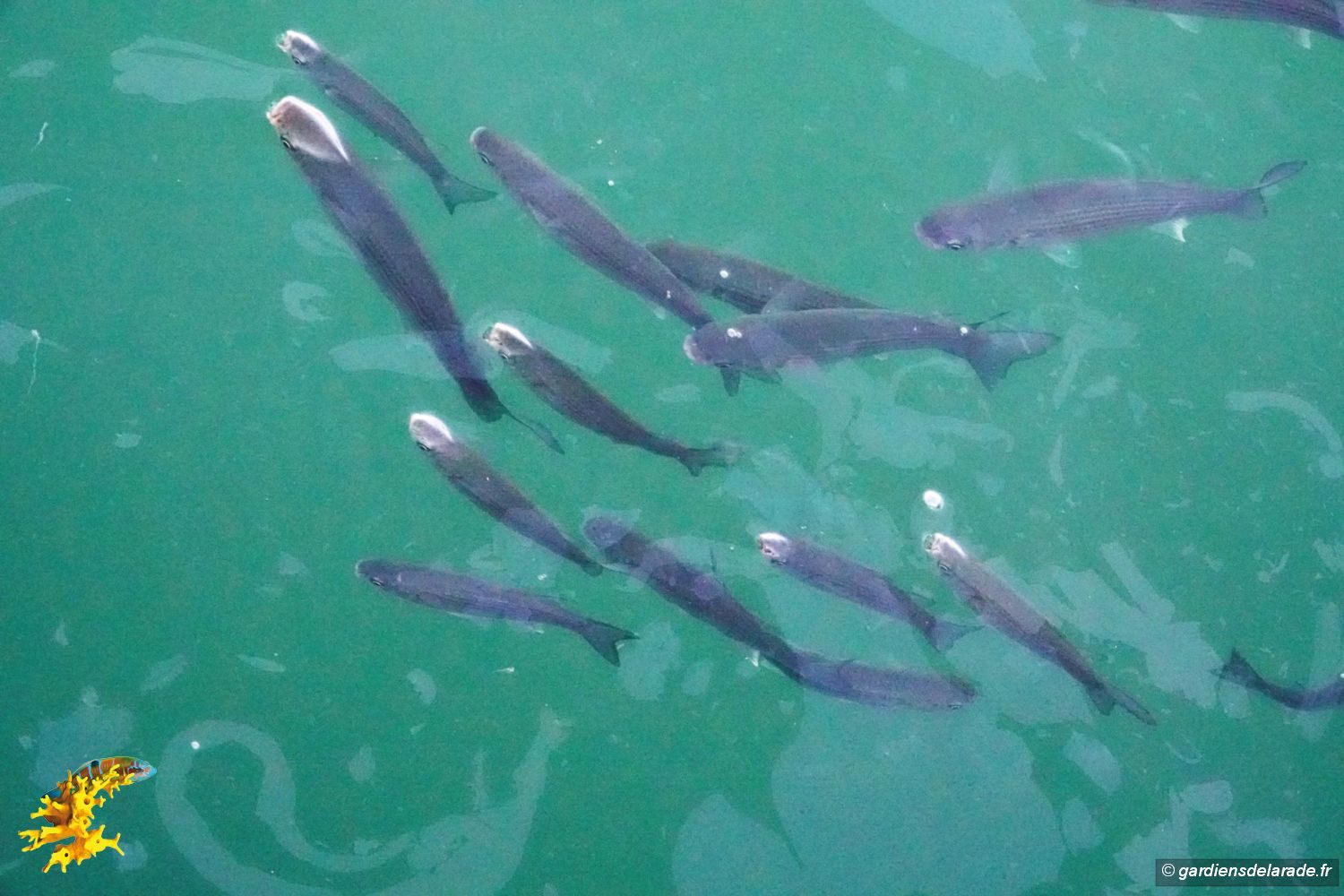

Le mulet, également appelé muge est un poisson très commun dans les eaux baignant nos côtes mais très cosmopolite. Ce sont plus d’une centaine d’espèces différentes qui ont été décomptées par les scientifiques dans la famille des mugilidés représentée dans toutes les zones côtières tropicales, subtropicales et tempérées. Il lui a également été donné plus de 20 noms vernaculaires comme mujou testu et varidou en provençal, mujou pensard et carida en niçois.

Sur nos côtes, ce sont les mulets à grosses lèvres (Mugil cephalus) et les mulets lippus (Chelon labrosus) qui sont très souvent observés. Rarement solitaires, en banc d’une centaine d’individus de taille identique, ils se nourrissent durant la journée pour atteindre une taille de 80 cm et un poids de 4 kg à l’âge adulte.

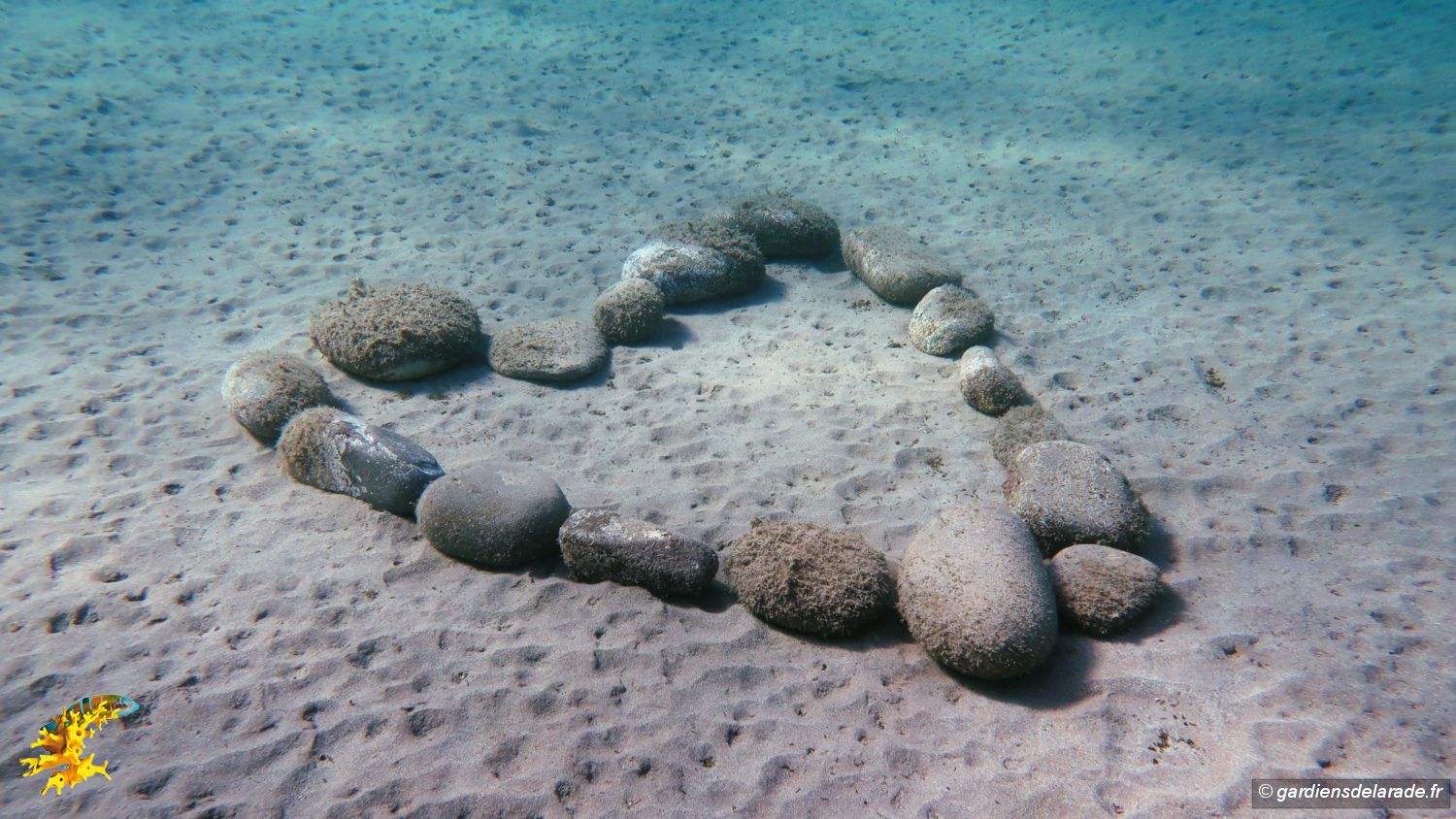

Inévitablement, au niveau des différentes plages de la presqu’île, vous verrez des mulets en mettant la tête sous l’eau. Par exemple à la Coudoulière, lorsque vous verrez un cœur, nagez en suivant la direction indiquée par sa pointe et vous rencontrerez des mulets nageant en pleine eau ou à proximité du fond de sable.

Les adultes consomment des micro-algues, des détritus organiques et de petits invertébrés trouvés sur le sable, sur les algues et les feuilles des herbiers de Posidonie. Leur tractus gastro-intestinal de plus de 2 m de long possède une portion stomacale, comme un gésier, leur permettant de digérer les détritus organiques absorbés. Les mulets peuvent aussi aspirer les bio-films d'algues qui se développent à la surface de l’eau et dans l'écume.

En entrant et sortant de l’eau, vous observerez les mulets à proximité du bord, se nourrissant des algues se développant sur les cailloux et rochers. Ils se déplacent avec aisance dans les rouleaux des vagues. Au petit matin, lorsque la mer est calme les mulets se laissent bercer par le va et vient des ondes près de la surface et, si vous évitez tout mouvement brusque, ils acceptent de partager ce plaisir avec eux. Ils sont souvent observés avec des bancs de saupes qui se nourrissent dans les mêmes zones.

Pour voir un mulet sans se mouiller : facile ! Ils sont nombreux à écumer la surface des eaux des ports comme ceux de Saint-Mandrier. Malheureusement, les films en surface des ports sont souvent des films d’huile de moteur de bateaux…

En Méditerranée, le mulet à grosse tête pénètre dans les étangs et les lagunes littoraux à la fin de l'automne pour repartir se reproduire en mer au début de l'été, c’est une espèce dite catadrome. C'est à ce moment-là qu'il est pêché pour ses œufs dont on fait la poutargue. Une spécialité de la ville voisine de Martigues. Le mulet lippu et le mulet-porc regagnent quant à eux les étangs au printemps pour les quitter au début de l'hiver.

Pour en savoir plus :

Sur les mulets à grosses lèvres et sur la poutarge.

Le héron cendré (Ardea cinerea) est commun dans notre région et il est souvent observé durant la journée se reposant ou chassant sur les berges des points d’eau : mares et lacs artificiels, étangs, marais.

Les Hérons cendrés présentent un plumage à dominante grise, un long cou, un long bec pointu de couleur jaune et de longues pattes également jaune. Ils peuvent atteindre 95 cm de hauteur et une envergure de 1,85 m pour une masse de 1,5 à 2 kg. Ils sont les plus communs des hérons d'Europe.

Le héron pêche à l'affût. Il attend immobile, guettant une proie : poisson grenouille serpent, mulots ou autres petits rongeurs. Une fois localisée, lorsqu’elle passe à portée il tend son cou et d'un rapide coup de bec il s’en saisi et l’avale prestement en une seule gorgée.

Habituellement solitaires, lors de la période de reproduction, entre février à juillet, les hérons se regroupent en colonies et construisent de grand nid au sommet des arbres, en bordure des lacs et des rivières.

Les femelles pondent jusqu’à 5 œufs gris-bleus qui sont couvés alternativement par les deux parents durant environ 26 jours. Les jeunes prennent leur envol après 50 jours et quittent le territoire des parents au bout de 8 à 9 semaines.

Pour en savoir plus : Le héron cendré

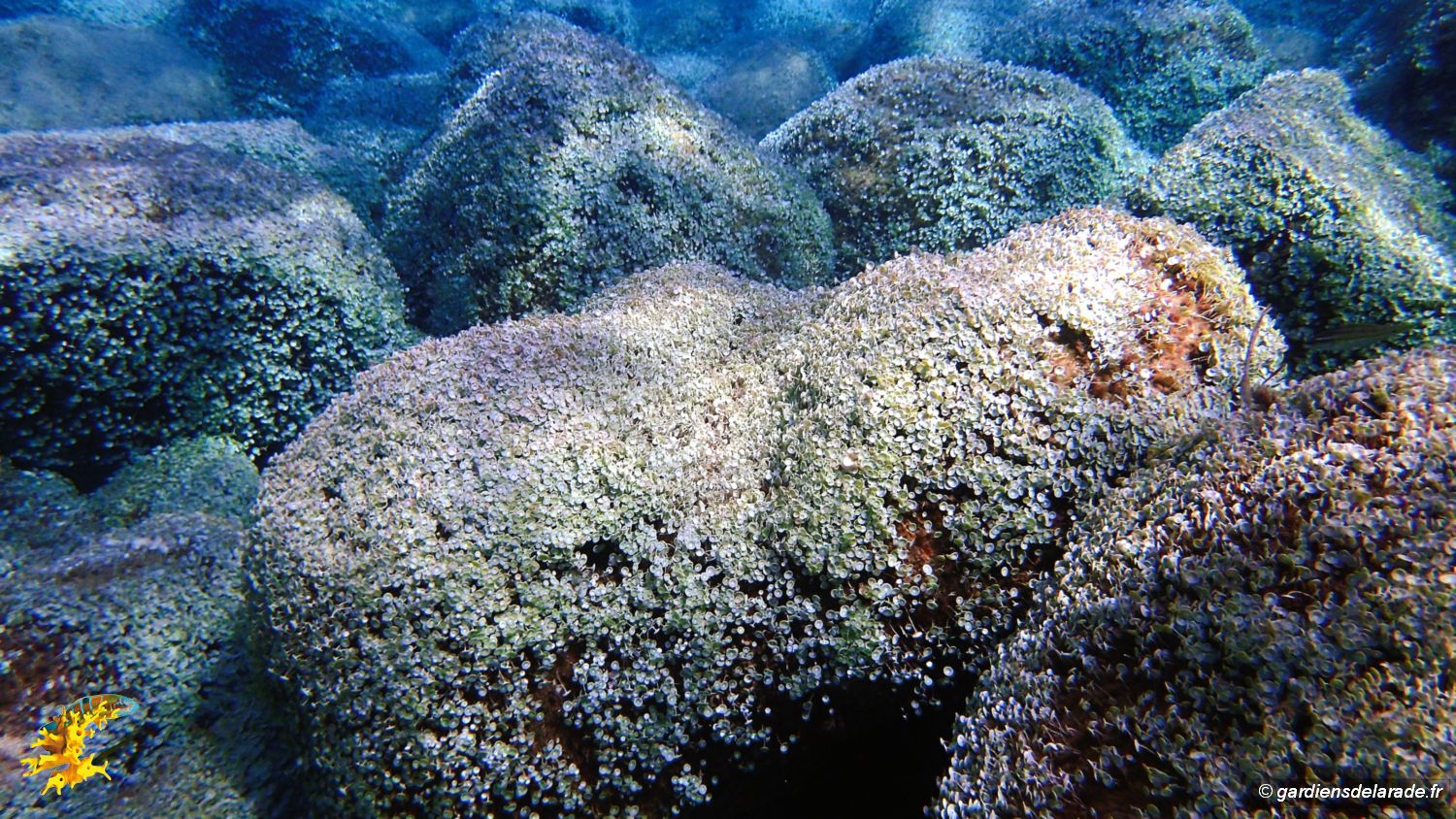

L'acétabulaire, vous la reconnaitrez facilement grâce à son look très particulier d’ombrelle en miniature d’environ 5 cm de haut d’un vert pâle à blanc. C’est une algue, classée dans les algues vertes (Chlorophycées) qui est bien visible ce moment en grand nombre sur le haut des rochers exposés au soleil par petits fonds, 1 à 2 m de profondeur, comme ceux de la plage de la Coudoulière.

Au printemps, en compétition avec les autres algues pour occuper la surface des rochers, les acétabulaires se développent rapidement et en grand nombre sur les rochers qu’elles recouvrent parfois presqu’entièrement. Les thalles des acétabulaires sont calcifiés.

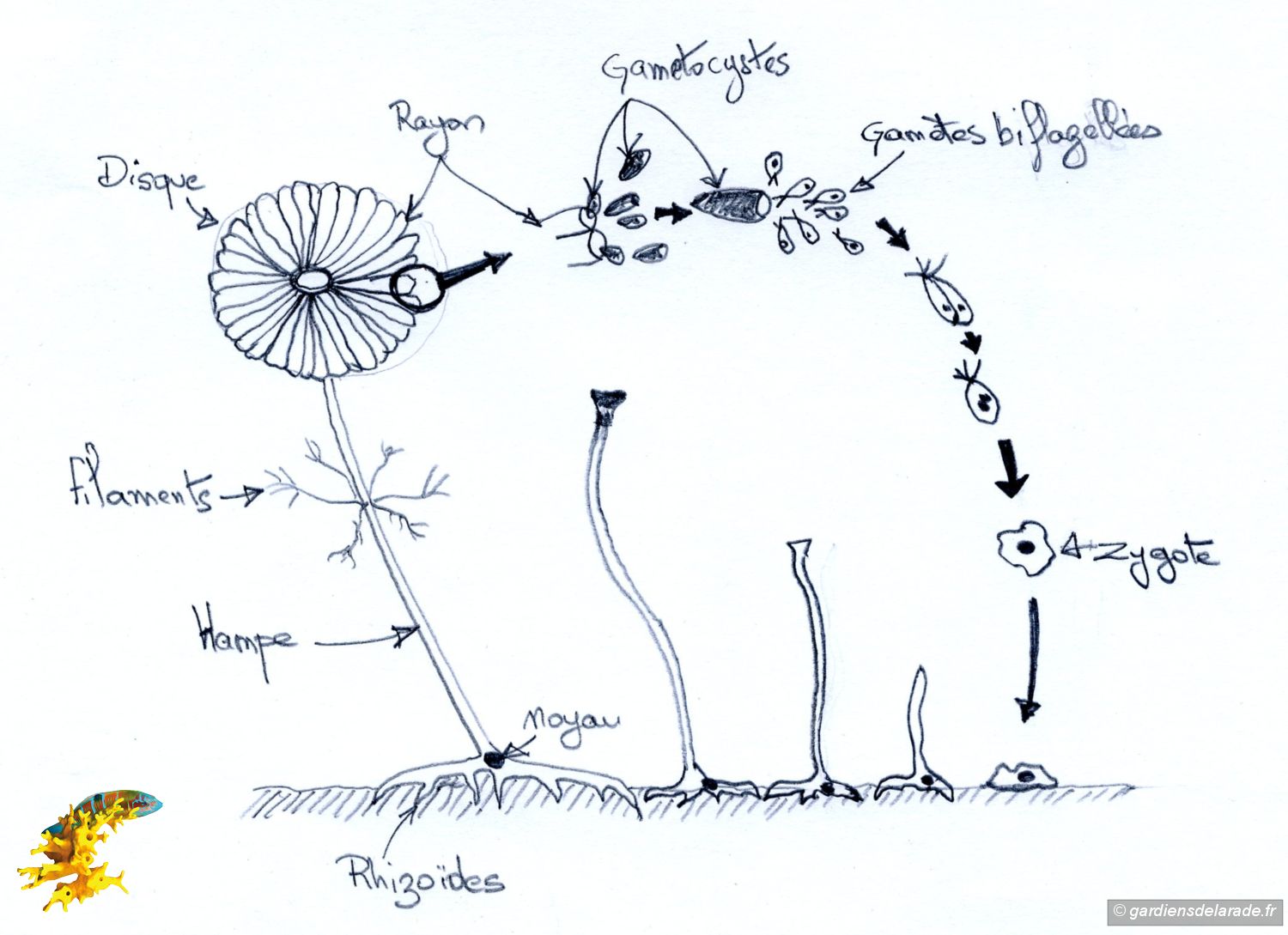

Chaque individu correspond à une seule cellule « géante » dont le noyau est localisé à sa base dans un repli des rhizoïdes ! De nombreux chloroplastes pariétaux, discoïdes, vert gazon, sans pyrénoïdes, circulent dans le cytoplasme périphérique qui entoure une grande vacuole centrale. Dans les années cinquante, l’acétabulaire a été étudiée par les généticiens pour comprendre le fonctionnement cellulaire, en particulier le rôle du noyau, ses liens avec le cytoplasme, etc…

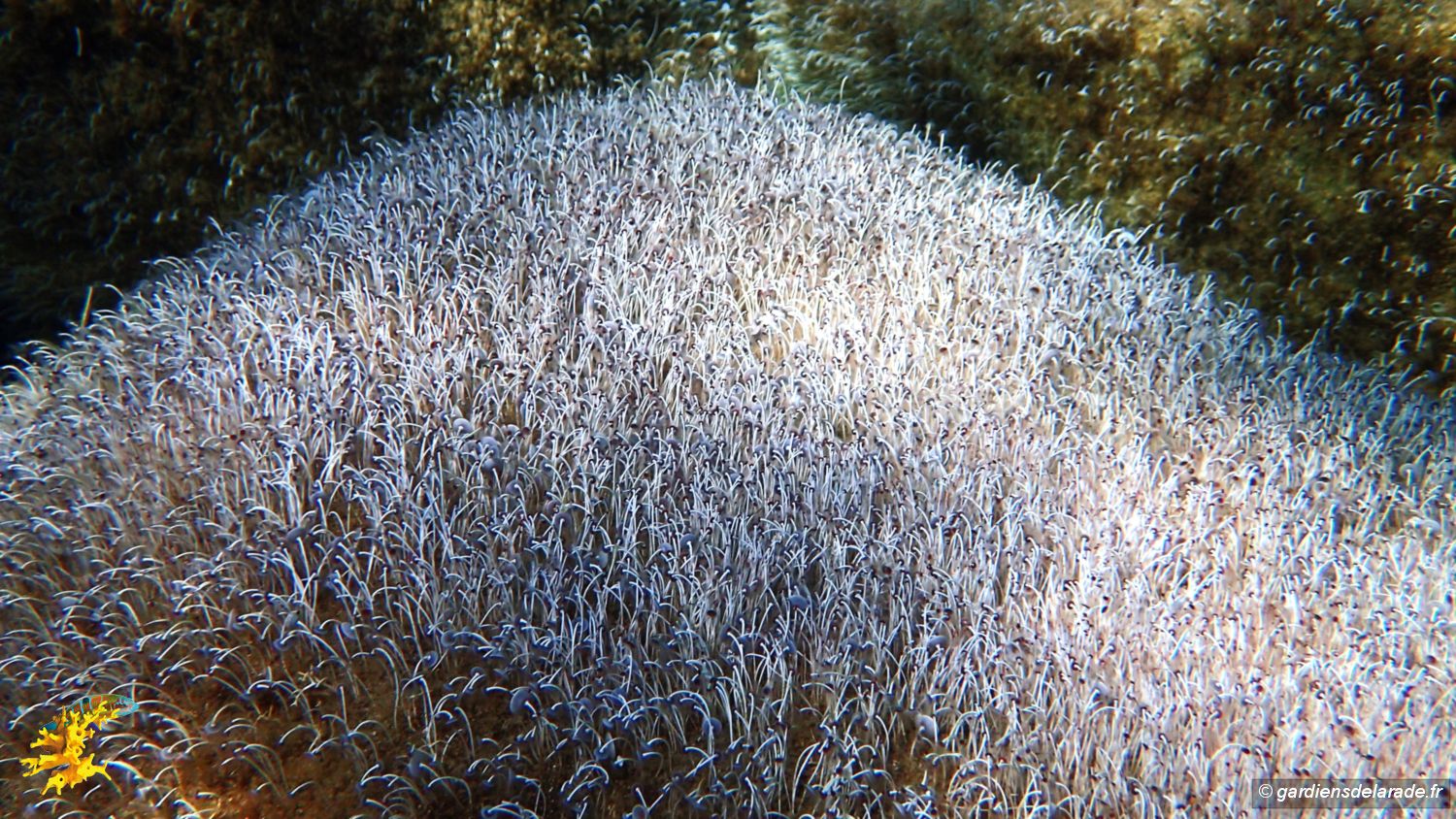

En ce moment, les acétabulaires ont atteint leur taille maximale, cette « ombrelle » est un thalle constitué d’une tige cylindrique de 1 mm de diamètre qui mesure environ 5 cm de haut. Elle se termine par un chapeau en forme de disque concave d'environ 1 cm de diamètre composé de 30 à 75 rayons allongés, libres ou joints, effilés ou arrondis. Ces rayons contiennent une centaine de sacs appelés gamétocystes contenant chacun de 20 à 50 gamètes biflagellées. Le thalle est fixé sur les substrats rocheux par des rhizoïdes qui lui servent de crampons.

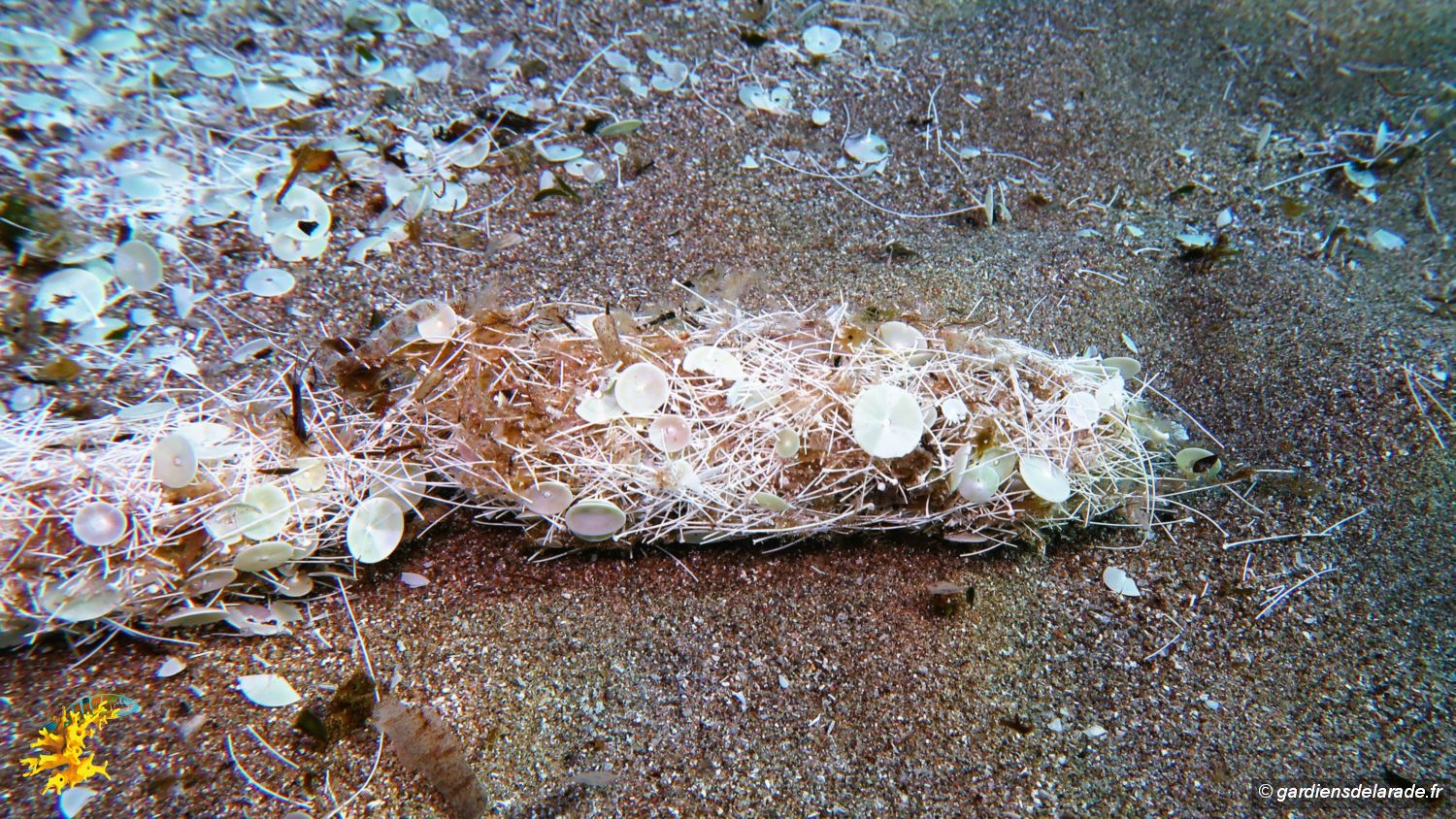

En ce moment, les acétabulaires sont arrivées à maturité. Pour nombre d’entre elles, les rayons du disque se sont déchirés pour libérer les gamétocystes desquels sont sortis les gamètes par un ostiole dans l'eau libre. Ces dernières fusionnent ainsi que leur noyau pour former un « zygote ». Le zygote va rester invisible à nos yeux jusqu’au printemps où fixé par ses rhizoïdes sur un rocher il va développer une hampe verticale qui va évoluer en ombrelle. Le cycle est bouclé.

Aujourd’hui, les acétabulaires qui se sont reproduites commencent à perdre disques et hampes qui rejoignent les fonds pour se mélanger aux débris d’algues et autres, se fragmenter et finalement s’incorporer aux sédiments.

Le cycle, de la germination du zygote à la libération des gamètes, dure environ 1 an. La reproduction asexuée est également possible par fragmentation, régénération ou développement à partir de rhizoïdes basaux.

Les acétabulaires sont la nourriture de choix d'une minuscule limace herbivore l’Elysie timide (Elysia timida) d’un centimètre environ. Elle broute les acétabulaires et conserve intact les chloroplastes des algues consommées dans des diverticules de sa glande digestive pendant plus d’un mois après leur ingestion ! Ils donnent la coloration verte de l'élysie qui profite également des sucres synthétisés grâce à la photosynthèse réalisée par les chloroplastes directement dans son système digestif.

Pour en savoir plus

Pour voir un cladocore il vous faudra un masque et mettre la tête sous l’eau baignant le littoral de la presqu’ile. Lorsque vous verrez un premier cairn, nagez à gauche, alors vous le verrez accroché à un rocher, le cladocore en touffe (Cladocora caespitosa).

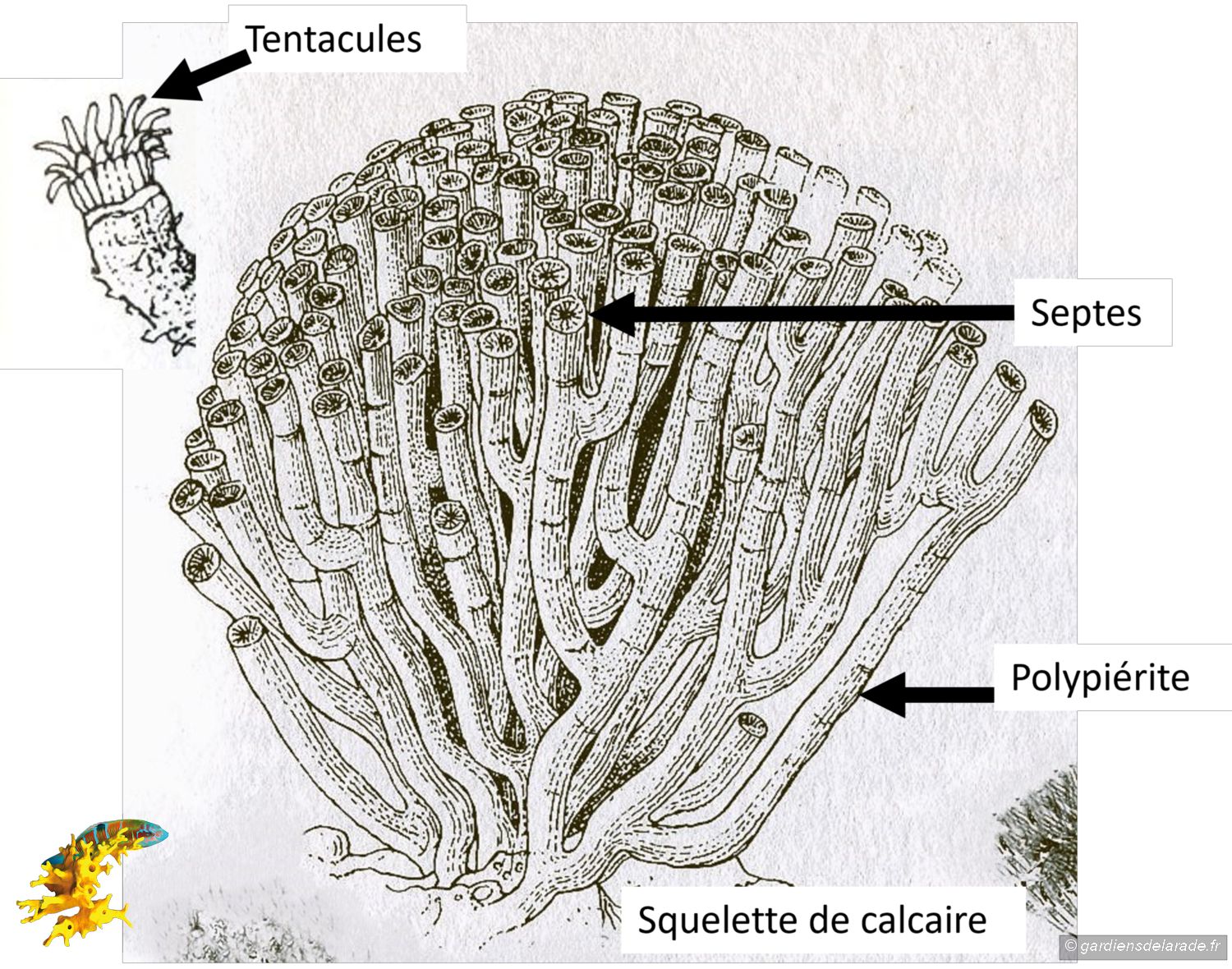

Le cladocore est une espèce visible par petits fonds et jusqu’à 50m de profondeur, dans toute la Méditerranée. C’est un madrépore de forme hémisphérique ressemblant aux coraux tropicaux. De couleur brune cette colonie est constituée d’une multitude de polypes de 4 à 5 mm de diamètre appelés polypiérites. Chaque polypiérite est formé d’une structure calcaire tubulaire sous la forme d'une muraille cylindrique renforcée par des lames calcaires rayonnantes, les septes, avec au centre une colonne, la columelle.

La colonie de cladocore composée de nombreux polypiérites agglutinés peut atteindre plus de 50 cm de diamètre dans de bonnes conditions de développement. Une fois fixé sur son support, le premier polype commence à se diviser et à construire un squelette en calcaire. Sa forme évoluera en fonction de la profondeur, de la luminosité et des courants. (Dessin du squelette calcaire modifié d’après Was lebt im Meer, Werner de Haas and Fredy Knorr).

La bouche de chaque polype est entourée de tentacules qui peuvent se rétracter et qui capturent des organismes planctoniques. Les tissus des polypes accueillent des algues unicellulaires symbiotiques, les zooxanthelles de la famille des dinophycées qui diffusent en retour des substances nutritives.

La bouche des polypes est entourée de tentacules pour attraper de la nourriture sous la forme de particules, de planctontes. Le cladocore vit en symbiose avec une espèce d’algue microscopique qui lui donne sa coloration brune. L'algue apporte de l'oxygène et des nutriments au corail qui en retour la protège et lui fournit des nutriments. La hausse des températures des eaux de mer menace également les cladocores en touffe dont certaines colonies sont atteintes d’un blanchiment caractéristique des coraux en train de mourir.

Si vous avez la chance de découvrir un cladocore lors de vos balades sous-marines, observer le mais ne le touchez pas. Sachez qu’il est inscrit depuis 2015 dans la Liste Rouge des espèces en danger de disparition de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Pour en savoir plus :

Le soleil de plomb de ces derniers jours est aussi l’occasion d’admirer les effets de ses rayons pour magnifier notre environnement…

La résilience des plantes d’ici et d’ailleurs est extraordinaire. Dans les collines, les jardins, au bord des routes de la presqu’ile, elles continuent à fleurir, faire de nouvelles feuilles, des fruits malgré les températures dépassant les 33°C et la sécheresse des sols. Elles extraient une partie de l’eau nécessaire à leur développement dans l’humidité de l’air marin qui baigne la presqu’ile.

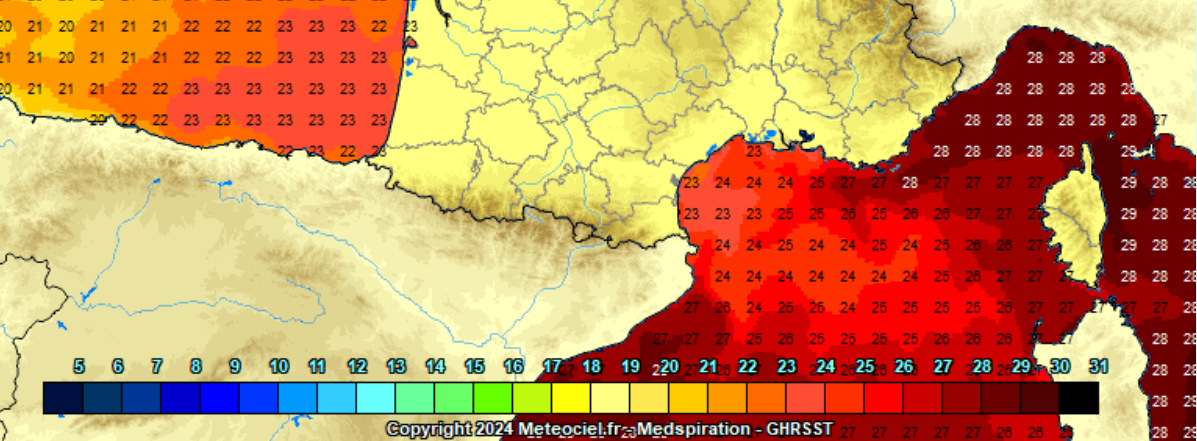

La température de l’eau de mer se maintient toujours à 27°C et les prévisions météorologiques annonce quelques jours caniculaires avec des pointes à 35°C : une bonne raison de profiter des baignades en l’absence de méduse.

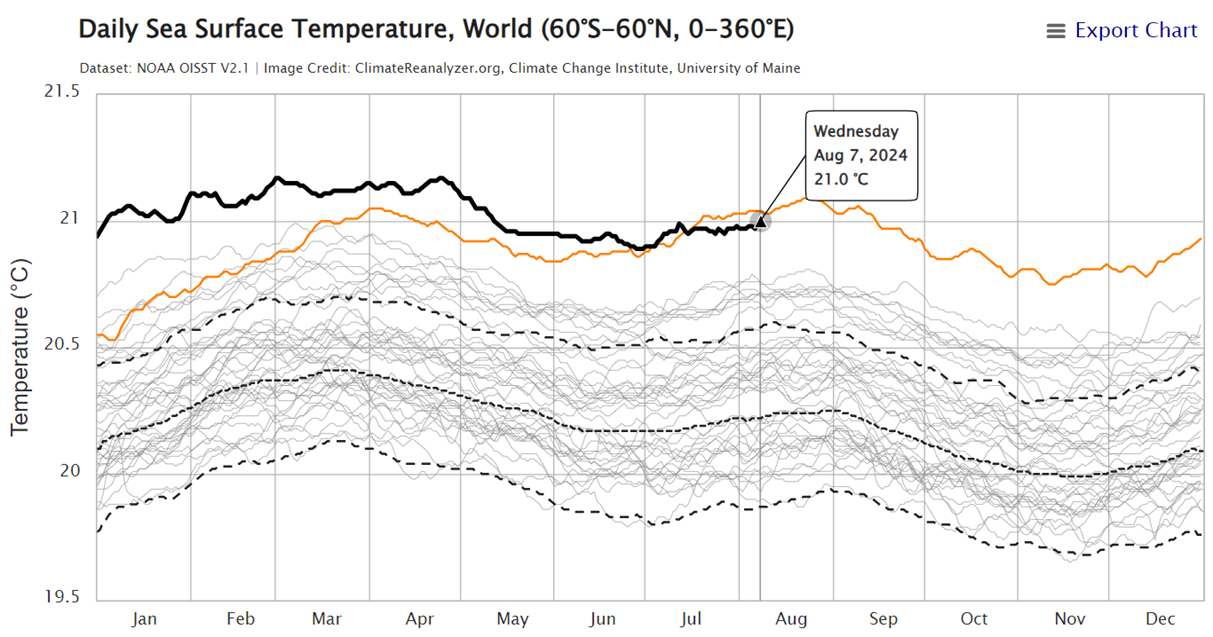

L’évolution de la température journalière des eaux de surface calculée sous la forme d’une moyenne au niveau mondial montre que l’année 2024 (tracé en noir) sera très certainement une année caractérisée par une moyenne annuelle des plus élevée. La valeur moyenne le 7 aout était de 21°C proche de celle de 2023 à la même date. (Source des données NOAA).

Pour la Méditerranée et dans notre région les températures restent élevées, et atteignent maintenant 29°C dans le golf de Gènes (Source des données). Après l'Arctique, la Méditerranée serait la région du monde la plus touchée par le réchauffement climatique (Source MedECC).

L’occasion de prendre le temps pour une balade matinale, douce, en apnée pour croiser les bancs de Castagnoles (chromis chromis) en train de se nourrir. Leur robe sombre contraste avec les éclats d’argent des bancs d’anchois qui se nourrissent également dans les mêmes eaux.

Une vive est en éveil semi enfouie dans le sable, difficile à distinguer grâce à sa robe mimétique, véritable cape d'invisibilité, effrayée par le flash, elle déguerpie en faisant un petit nuage de sable d’un coup de queue pour dérouter l’éventuel prédateur. Pas très loin, posé sur le fond un rombou (Bothus podas) lui aussi à la robe très mimétique, immobile, il espère sans doute échapper à l’œil du promeneur sous-marin.

Un ilot de Posidonie se distingue au milieu du sable, tel une palmeraie au milieu du désert. Les rhizomes se sont bien ancrés sur les cailloux affleurant mais l’ensablement limitera leur croissance. D’ailleurs un peu plus loin, les rhizomes de Posidonie en limite de l’herbier sont ensablés et meurent comme le montrent les feuilles rabotées et décolorées.

Le poulpe est toujours la créature sous-marine la plus attachante, dans moins de 50 cm d’eau, un très jeune poulpe observe les entrées-sorties des humains de son univers marin…

Le Flambé est un papillon, eh oui ! Vous le reconnaitrez à ses ailes d’un jaune très pâle, zébrées de bandes noires avec les deux ailes postérieures qui se terminent par une longue pointe effilée. Il est observé dans presque tous les départements de France métropolitaine, en fait dans la majeure partie de l’Europe jusqu’en Asie Mineure.

Les ocelles orange du Flambé vous fascinent. Lorsque deux individus se rencontrent, c’est l’occasion de virevolter, de danser en tournoyant jusqu’à ne faire qu’un, êtes vous libre pour un paso doble ?

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)